CO2-frei für die Zukunft

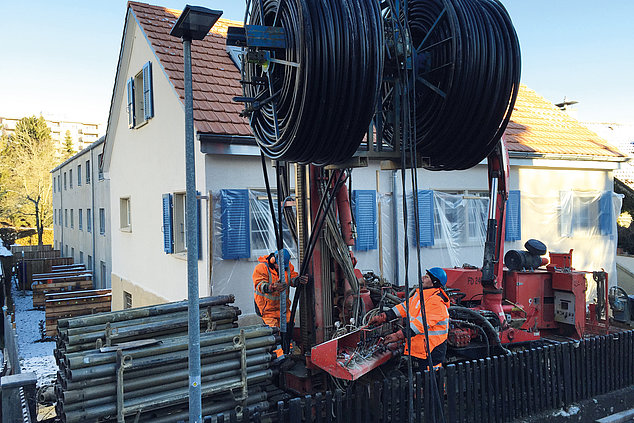

BaseLink, eröffnet im Sommer 2022, ist ein Technologie-Hub, ein hochmodernes Arbeitsumfeld für Start-ups und etablierte Unternehmen in Allschwil. Als visionärer Standort ist Innovation im Kern des 75‘000 m² Areals verankert. Das breit gefächerte Energiekonzept umfasst auch Geothermie. Dabei werden Grosswärmepumpen mit Erdwärme gespeist – das Sondenfeld dient gleichzeitig als thermischer Speicher. Das komplette Sondenfeld wurde mit leistungsfähigen Erdwärmesonden diffusionsdicht ausgeführt.

Lesen Sie mehr dazu im Referenzbericht

Projektdetails

Versorgung

Geothermie

- Grund-Eigentümer

Bürgerspital, Basel/CH

- Bauherr Energiesystem & Contractor

Primeo Energie, Münchenstein/CH

- Fachplanung

Schädle GmbH, Basel/CH

- Bohrunternehmen

Barmettler Erdenergie, Moosleerau/CH

- Wärmepumpen

Walter Wettstein AG, Gümligen/CH